LCC

Le LCC en bref

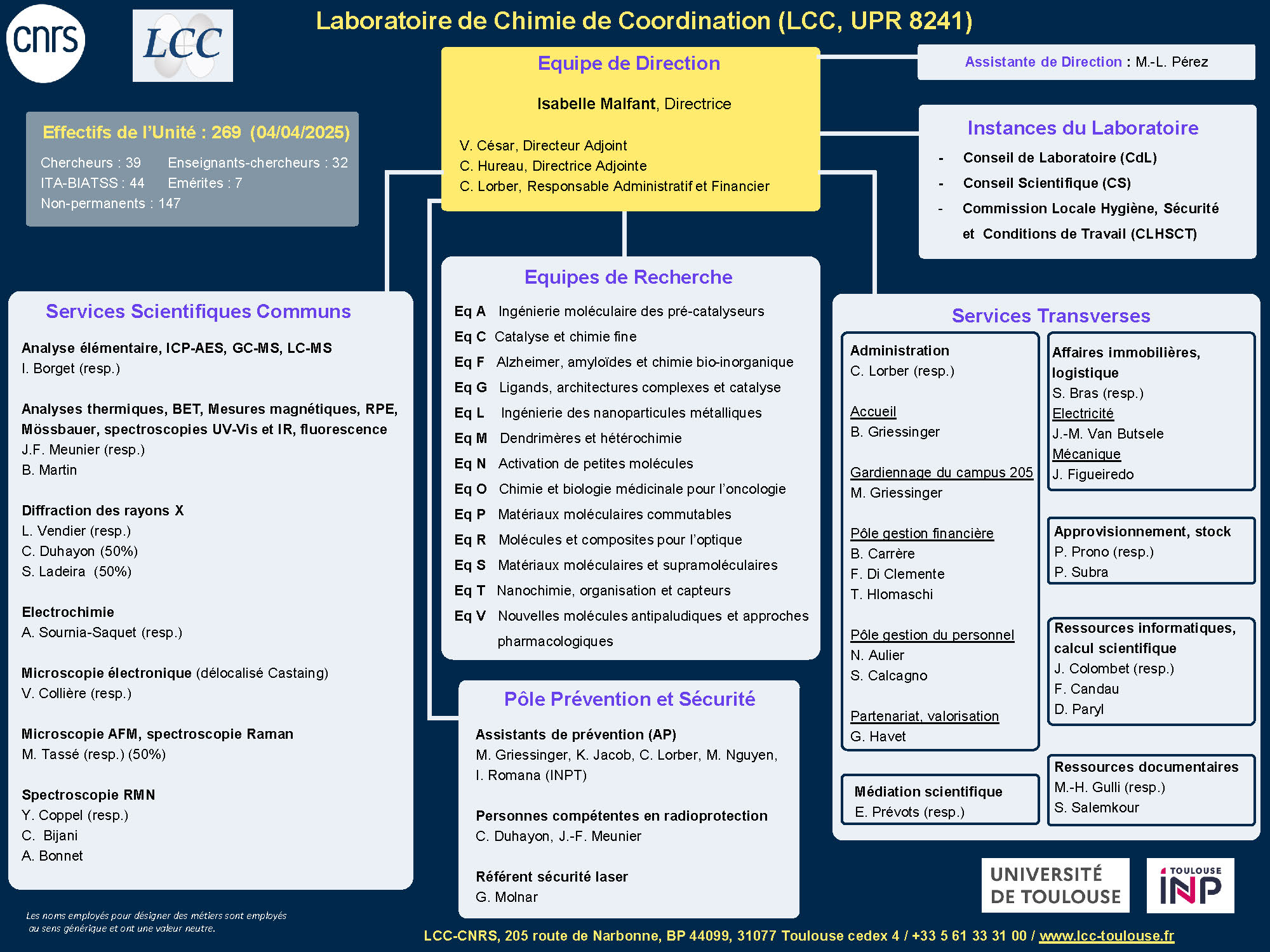

Le laboratoire de chimie de coordination (LCC) est une unité propre du CNRS et un centre de référence en chimie moléculaire et de coordination.

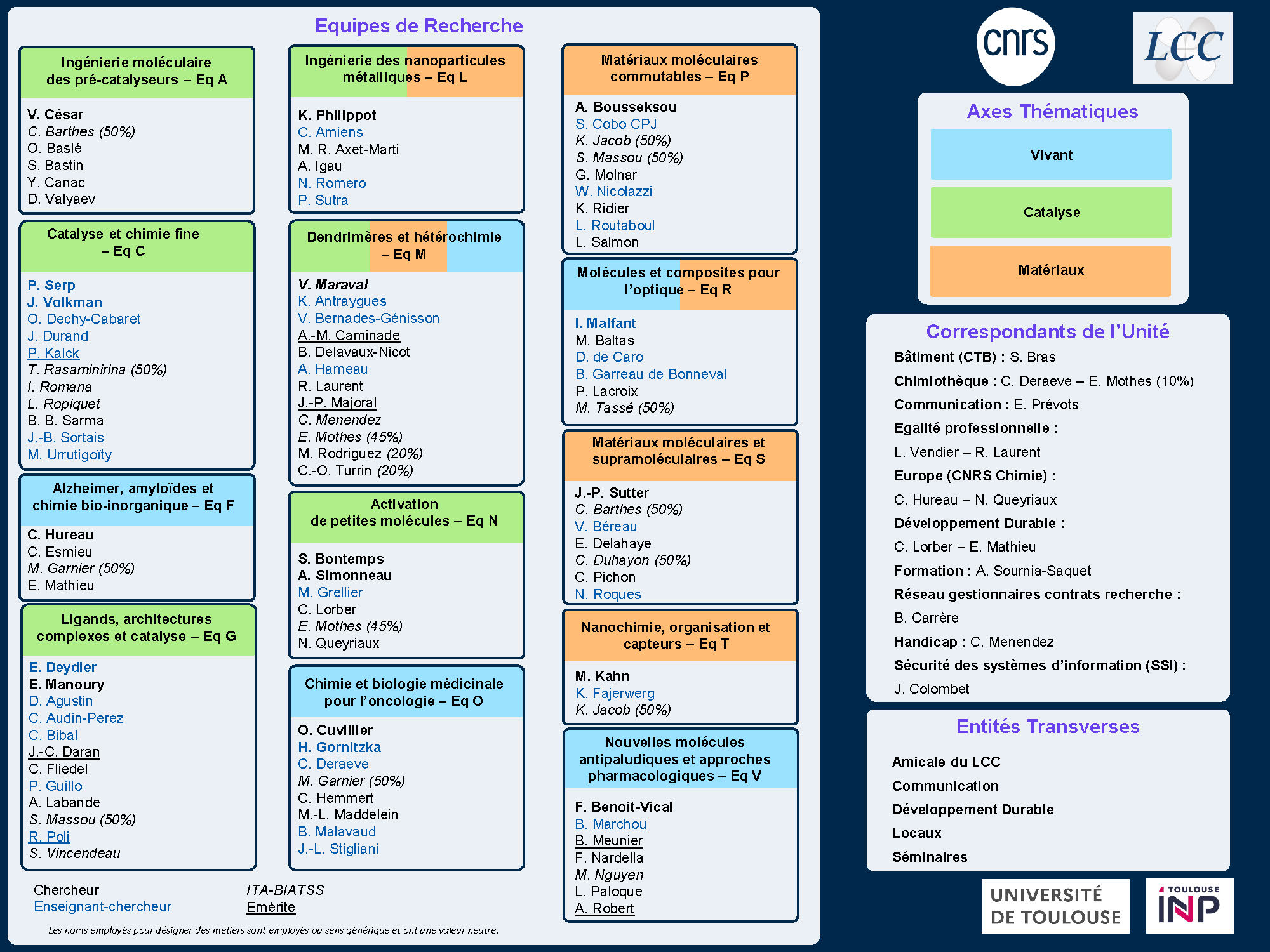

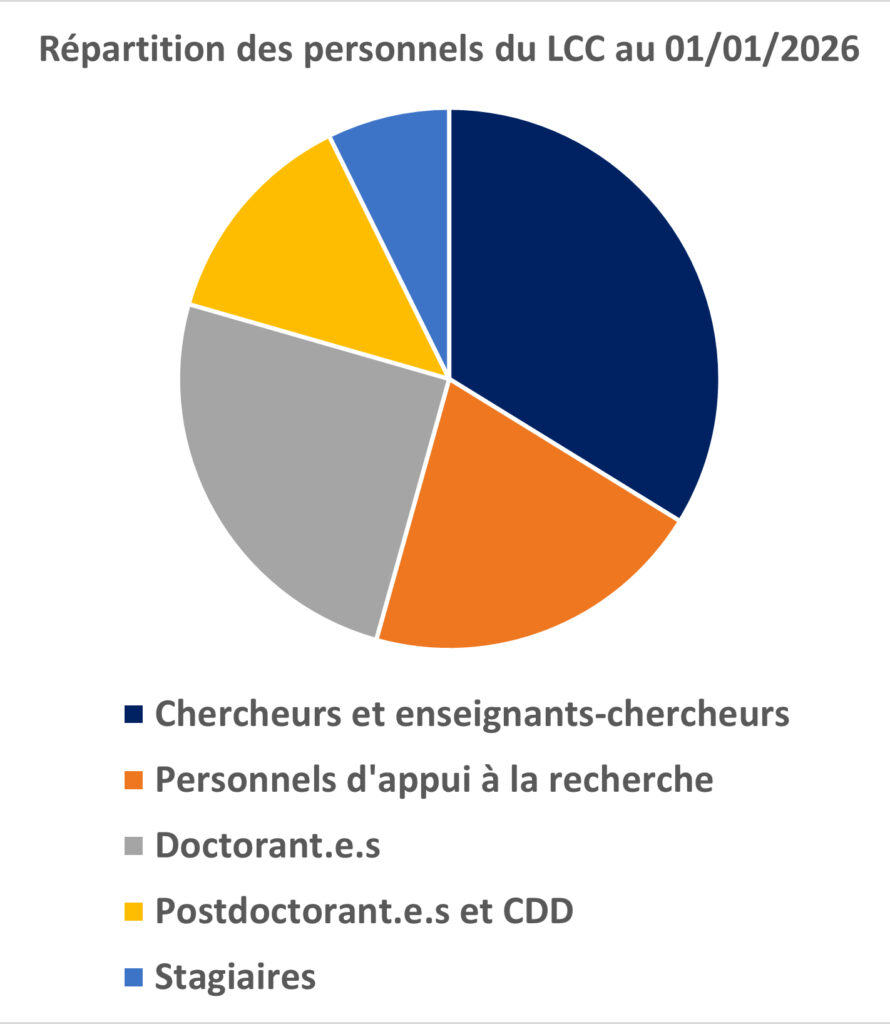

Il regroupe environ 250 personnes autour de trois grands axes scientifiques : catalyse, matériaux et vivant.

Ses recherches portent sur la conception de complexes métalliques innovants appliqués à la catalyse homogène, l’activation de petites molécules (CO₂, H₂, N₂…), la chimie bio-inspirée, les matériaux moléculaires et les nanostructures inorganiques. Le LCC explore également les interfaces avec la biologie pour le développement de molécules thérapeutiques.

Il s’appuie sur des plateformes techniques et scientifiques pour des études de pointe en chimie moléculaire et des matériaux (diffraction des RX, spectroscopies, microscopies) et constitue un lieu de formation reconnu.

Acteur de la chimie verte, des nouvelles technologies et de la santé, engagé dans la valorisation, les partenariats industriels et la médiation scientifique, le LCC est solidement ancré dans la société et les enjeux de demain. Son rayonnement à la fois national et international est attesté par une production scientifique riche et de grande qualité et des distinctions de nombre de ses membres.

Chiffres-clés

Personnes

Publications/an

Thèses/an

Brevets/an

Prix et distinctions/an

Laboratoires internationaux (IRP)

Axes de recherche

La thématique centrale sur laquelle s’appuie la politique scientifique du laboratoire s’intitule : synthèse et réactivité en chimie de coordination et en hétérochimie, thématique autour de laquelle les recherches du LCC sont articulées en trois axes thématiques aux interfaces avec les autres disciplines :

Catalyse :

Chimie fine, chimie de coordination et catalyse tournées vers le développement durable (Environnement – Energie)

Matériaux :

Matériaux moléculaires à l’interface avec la physique, les nanosciences, les nanotechnologies (Technologies Quantiques)

Vivant :

Historique

En 1974, sous l’impulsion de Fernand Gallais qui venait d’être nommé membre de l’Académie des Sciences, le CNRS créait une Unité Propre de Recherche centrée sur une discipline alors émergente, la chimie de coordination. Depuis, quatre autres académiciens (Bernard Meunier 1999, Guy Bertrand 2004, Bruno Chaudret 2005, Azzedine Bousseksou 2013) ont été élus parmi les membres du LCC.

La création du Laboratoire de chimie de coordination (LCC) du CNRS, UPR 8241 fait suite à la fusion d’un laboratoire associé au CNRS et de plusieurs équipes universitaires œuvrant dans le domaine de la chimie inorganique.

Le LCC est dirigé par F. Gallais jusqu’en 1978. L’unité comprend alors 71 personnels permanents (35 enseignants-chercheurs, 13 chercheurs CNRS, 15 ITA, 8 ITAOS). Initialement centrés sur l’étude de la nature électronique de la liaison de coordination, les thèmes de recherche évoluent progressivement vers l’étude de la réactivité des complexes puis s’orientent vers la chimie organométallique sous la direction de René Poilblanc (1979-1985).

En 1979 Bernard Meunier rejoint le LCC et amorce le rapprochement chimie de coordination / biologie.

L’arrivée d’Igor Tkatchenko comme directeur en 1986 a fait émerger la catalyse homogène comme l’une des thématiques les plus importantes du laboratoire. Parallèlement, les années 80 ont vu, notamment sous l’impulsion de Patrick Cassoux, le développement des matériaux moléculaires, une autre thématique forte du laboratoire, avec l’obtention d’un premier supraconducteur moléculaire à base de complexe de coordination.

A la fin des années 80, l’incendie du bâtiment de chimie de l’Université Toulouse III-Paul Sabatier (UPS) va conduire les laboratoires environnants à accueillir les équipes sinistrées. Cet évènement va renforcer l’interconnexion des Laboratoires de chimie toulousains et n’est certainement pas étranger à l’émergence d’une fédération structurant la communauté locale des chimistes. C’est particulièrement vrai pour le LCC qui accueille les équipes de Jean-Pierre Majoral, Guy Bertrand et Max Koenig. La première est restée au LCC de manière définitive où J.-P. Majoral démarre sa thématique sur les dendrimères avec A.-M. Caminade. La deuxième de manière temporaire pour G. Bertrand qui développe la chimie des carbènes avant de retraverser la route de Narbonne puis l’Atlantique. Le LCC s’enrichit encore d’un nouveau thème déterminant : la chimie des hétéro-éléments.

Au début des années 90, sous la direction de Gilbert Balavoine (1994-1998), la catalyse asymétrique et la chimie des nanoparticules s’imposent comme des thématiques clés du laboratoire. Le LCC fait alors ses premiers pas dans la micro-électronique.

La mandature de Jean-Jacques Bonnet (1998-2006), a connu de nombreux changements. Elle a tout d’abord vu l’extension du LCC et sa réhabilitation partielle qui n’ont été achevées qu’en 2008.

L’arrivée des équipes de Peter Faller et de Rinaldo Poli permet alors de renforcer respectivement les thématiques chimie / biologie et chimie organométallique et catalyse. La création d’une nouvelle équipe sur les matériaux moléculaires commutables autour d’Azzedine Bousseksou et l’arrivée de Jean-Pascal Sutter dans l’équipe Matériaux Moléculaires, supramoléculaires et Biomimétiques viennent quant à elles consolider l’axe Chimie / Matériaux. Les équipes de Sylviane Sabo-Etienne et Michel Etienne ont été aussi mises en place avec une orientation vers l’activation de petites molécules. Durant cette même période, le LCC accueille l’équipe de Jean-François Nierengarten (2005-2007) sur des thématiques à la frontière de la chimie supramoléculaire et des matériaux moléculaires, tandis que B. Meunier quitte le laboratoire pour la Présidence du CNRS puis pour la société Palumed qu’il a créée en 2000.

Sous la direction de Bruno Chaudret (2007-2010), l’équipe de Philippe Kalck (aujourd’hui dirigée par Philippe Serp et Jérôme Volkman) est rattachée au laboratoire tout en restant localisée à l’ENSIACET de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). Des chimistes de l’IUT de Castres réussissent également leur intégration, au sein de l’équipe dirigée par J.-P. Sutter pour l’un et au sein de l’équipe dirigée alors par R. Poli et E. Manoury pour les autres. Ces derniers poursuivent leurs travaux de recherche sur le site de Castres.

Le passage de témoin de B. Chaudret à Denis Neibecker au poste de directeur s’est effectué le 1er janvier 2011 (directeur-adjoint : A. Bousseksou). Cette étape s’est accompagnée du départ de B. Chaudret vers un nouveau laboratoire qu’il a créé (le Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets : LPCNO) au sein du département de Génie Physique de l’INSA et dont il a occupé longtemps la direction. Depuis janvier 2013, Azzedine Bousseksou est directeur du LCC avec comme directeur adjoint successivement D. Neibecker, Noël Lugan, E. Manoury et A.-M. Caminade.

Depuis lors, l’axe « Chimie, santé » s’est fortement renforcé avec l’implication de 5 des 13 équipes du Laboratoire au 31/12/2024. Le LCC a obtenu la mise à disposition de locaux de l’IPBS pour une activité à l’interface de la Chimie et de la Santé pour l’équipe dirigée par Françoise Benoit-Vical (DR INSERM et membre du LCC) et a mis en place une nouvelle équipe sur l’Oncologie sous la direction de Heinz Gornitzka et d’Olivier Cuvillier. Cet axe a connu de surcroit un succès à l’ERC : projet « starting grant » porté par Christelle Hureau et l’arrivée de quatre CR CNRS (Charlène Esmieu et Lucie Paloque en 2019, Emilie Mathieu en 2021, Flore Nardella en 2024) et un MCF (Kevin Antraygues en 2024). Sur la période de référence, il y a eu également 1 ERC « Advanced grant » porté par Azzedine Bousseksou.

L’axe « Chimie, matériaux » a été consolidé par la création de deux nouvelles équipes (l’une dirigée par Isabelle Malfant sur les Matériaux pour l’Optique en 2011 et l’autre dirigée par Myrtil Kahn en 2013 sur les nanoparticules pour les capteurs physico-chimiques) et le recrutement durant cette mandature d’un CR (Karl Ridier) en 2020 et d’une chaire Professeure junior de l’Université de Toulouse (Saioa Cobo) en 2023.

L’axe « Chimie, catalyse, développement durable » présent dans 5 des 13 équipes du Laboratoire a connu également un succès à l’ERC : projet « starting grant » porté par Antoine Simonneau et s’est aussi renforcé par l’arrivée en 2022 d’une MCF (Nuria Romero) et de deux CR CNRS (Nicolas Queyriaux en 2023 et Bidyut Bikash Sarma en 2024).

Depuis janvier 2025 une nouvelle Direction du LCC a été mise en place avec Isabelle Malfant, professeur d’Université, comme Directrice d’Unité et Christelle Hureau et Vincent César, tous les deux directeurs de recherche CNRS, comme directeurs adjoints. Christian Lorber, chargé de recherche a conservé son poste, requalifié en responsable administratif et financier.

Le LCC a donc connu, au cours de ce demi-siècle de vie, nombre d’intégrations ou d’essaimages, une véritable ouverture dans les deux sens qui a contribué à faire évoluer ses thématiques sans que cela ne remette en cause sa dynamique et sa créativité. Il a su s’adapter sans dommages à ces stimuli extérieurs tout en maintenant une orientation cohérente et visible centrée sur la synthèse et la réactivité en chimie de coordination et en chimie des hétéro-éléments.

Accès

Géolocalisation : Latitude / Longitude : 43.5575423 / 1.4632036

Vous venez en voiture :

-

Depuis Bordeaux/Paris (A62)

Au péage, prendre sur la gauche les voies conduisant au périphérique intérieur (rocade « Est »). Sur la rocade, suivre la direction Montpellier, puis, prendre la sortie n° 19 Le Palays, et suivre la direction « Ramonville ». Au premier feu de croisement, laisser Ramonville sur la gauche et continuer tout droit. Cette voie contourne le campus universitaire par le sud et rejoint la route de Narbonne juste après le restaurant Mac Donald situé à gauche. Continuez tout droit le long de la grille du campus sur 300m, laissez sur la droite la première entrée de l’Université, et prenez alors immédiatement (100m après) la voie centrale pour tourner à gauche et entrer sur le campus CNRS 205.

-

Depuis Montpellier (A61)

Au péage, prendre les voies de gauche. Après le péage, prendre la bretelle de sortie Ramonville, et suivre la Direction Ramonville. Après les deux ronds points, au premier feu de croisement, laisser Ramonville sur la gauche et continuer tout droit. Cette voie contourne le campus universitaire par le sud et rejoint la route de Narbonne juste après le restaurant Mac Donald situé à gauche. Continuez tout droit le long de la grille du campus sur 300m, laissez sur la droite la première entrée de l’Université, et prenez alors immédiatement (100m après) la voie centrale pour tourner à gauche et entrer sur le campus CNRS 205.

-

Depuis Pau (A64)

Depuis l’A64 on entre automatiquement sur le périphérique extérieur (voies de droite), direction Montpellier. Sur la rocade, prenez la sortie n° 23 Rangueil. Vous êtes sur la route de Narbonne. Continuez sur environ 2 km. L’entrée du campus CNRS 205 est à droite, 300m après le passage sous le pont Ducuing.

Vous venez en train :

Depuis la gare de Toulouse Matabiau

- Prendre le métro ligne A direction « Basso-Cambo »

- Descendre à l’arrêt Jean Jaurès (changement)

- Prendre le métro ligne B direction « Ramonville »

- Descendre à l’arrêt « Université P. Sabatier »

- Continuer à pied sur 300m environ le long de la route de Narbonne vers Ramonville-Saint Agne, le LCC est à droite au n° 205

Lien utile : Tisseo – Métro et Bus

Vous venez en avion :

Avec la navette bus

-

- Prendre la navette bus aéroport (toutes les 20 minutes) à destination de la gare routière

- Descendre à la station Jeanne d’Arc.

- Prendre le métro ligne B direction « Ramonville »

- Descendre à l’arrêt « Université P. Sabatier »

- Continuer à pied sur 300m environ le long de la route de Narbonne vers Ramonville-Saint Agne, le LCC est à droite au n° 205

Avec le tramway

- Prendre le tram direction Palais de Justice

- Descendre à la station Palais de Justice (terminus)

- Prendre le métro ligne B direction « Ramonville »

- Descendre à l’arrêt « Université P. Sabatier »

- Continuer à pied sur 300m environ le long de la route de Narbonne vers Ramonville-Saint Agne, le LCC est à droite au n° 205

LCC CNRS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS

205 route de Narbonne, BP 44099

31077 Toulouse cedex 4

France